Julie Blanc – Composer avec les technologies du web

Poser les cadres théoriques

Poser les cadres théoriques

Nous nous intéressons à une nouvelle technologie introduite dans la pratique du design graphique et à ses effets sur cette pratique, elle-même ancrée dans un contexte social. Comme Bannon et Bodker1 l’ont souligné, les artefacts techniques ne doivent pas seulement être analysés pour eux-mêmes et de façon isolée, ils doivent aussi être analysés dans leur cadre d’usage qui évolue et se développe dans le temps, dans leur contexte. C’est aussi ce que préconise Rabardel :

La technique c’est la façon dont quelqu’un fait quelque chose a écrit l’historien Lynn White dans une formule dont l’intérêt (…) est de nous rappeler que le « quelqu’un est essentiel », parce que c’est lui qui nous indique la bonne échelle. Une technique n’existe que lorsqu’elle est pratiquée, c’est-à-dire lorsqu’elle passe par quelqu’un qui, l’ayant apprise ou inventée, la met en œuvre de façon efficace. Il n’y a pas de technique sans cette efficacité et les habiletés humaines qu’elle implique. C’est donc là où ces habiletés sont produites qu’il faut observer les techniques.2

En ce sens, nous nous inscrivons dans une vision anthropocentrée et sociale de la technique et plus particulièrement dans les cadres théoriques de l’activité développés dans l’ergonomie francophone et plus largement à l’international. De nombreux travaux ont mis l’accent sur la pertinence de ces cadres conceptuels en tant qu’outils théoriques appropriés pour l’étude des activités médiatisées par les technologies, notamment en les comparant aux approches cognitivistes et au champ de la recherche sur les interactions humain-machine3.

Leur principale position ontologique est associée à l’hypothèse selon laquelle « le monde est fait et refait dans la pratique, à l’aide d’outils, de discours et de nos corps » (« the world is made and remade in practice, using tools, discourse, and our bodies. In addition, as practice theories4 »). Les théories de l’activité ont ainsi pour point commun de considérer le développement des sociétés, des personnes et des techniques du point de vue de l’humain et de son action sur le monde. Elles reconnaissent l’intentionnalité de l’agentivité des humains et leur capacité à initier des changements et participer ainsi à leur développement individuel et au développement des systèmes socio-techniques dans lesquels ils·elles s’inscrivent.

Dans la théorie de l’activité, les personnes agissent avec la technologie ; les technologies sont à la fois conçues et utilisées par des personnes ayant des intentions et des désirs. Les personnes agissent en tant que sujets dans le monde, construisant et instanciant leurs intentions et leurs désirs en tant qu’objets. La théorie de l’activité conçoit la relation entre les individus et les outils comme une relation de médiation ; les outils servent de médiateurs entre les personnes et le monde. (…) Dans la théorie de l’activité, le développement est un processus socioculturel, mais l’individu n’est pas réduit à la société ou à la culture. La nature dialogique des processus d’internalisation/externalisation permet aux individus de transformer la culture à travers leur activité.5

Nous nous focalisons plus particulièrement sur deux cadres conceptuels issus des théories de l’activité : 1) l’approche instrumentale portée par Pierre Rabardel et développée depuis une vingtaine d’année dans l’ergonomie francophone, et plus particulièrement à l’Université Paris 8 ; 2) la théorie historico-culturelle de l’activité portée par Yrgö Engeström depuis une trentaine d’années et très développée au plan international. Dans la première approche, la notion d’activité est focalisée sur les individus (et leurs relations) tandis que, dans la deuxième approche, l’accent est mis sur le fonctionnement de l’activité au niveau collectif. Toutefois, avant de présenter les concepts fondamentaux de ces deux approches et ce qui les distingue, intéressons-nous à leur filiation conceptuelle commune et au concept d’activité.

Le concept d’activité

Le concept d’activité trouve son origine dans la psychologie soviétique des années 1920 et 19306, et tout particulièrement dans les travaux de Lev Vygotsky, et de son disciple Alexis Leontiev. Il est ainsi enraciné dans le paradigme constructiviste qui tente d’expliquer « les relations entre l’action humaine et les contextes culturels, institutionnels et historiques dans lesquels elle se produit7 ».

Afin d’expliquer ces relations, Vygotsky8, réinterprété plus tard par Leontiev9, a élaboré l’idée de médiation en établissant une triade dans laquelle les outils, qu’ils soient culturels, institutionnels ou matériels, façonnent le développement humain en tant qu’intermédiaire entre le sujet et ses intentions. L’activité humaine est ainsi envisagée selon trois pôles : le sujet, l’objet de l’activité (ce vers quoi est dirigée l’activité) et les outils socioculturels. L’idée est alors qu’un sujet ne peut agir directement sur l’objet de son activité sans le biais d’outils médiateurs et à travers des processus d’internalisation et d’externalisation.

L’accent mis par la théorie de l’activité sur les facteurs sociaux et sur l’interaction entre les personnes et leur environnement explique pourquoi le principe de la médiation des outils joue un rôle central dans cette approche. Premièrement, les outils façonnent la manière dont les êtres humains interagissent avec la réalité. Et, selon le principe d’internalisation-externalisation, le façonnage des activités externes finit par entraîner le façonnage des activités internes. Deuxièmement, les outils reflètent généralement l’expérience d’autres personnes qui ont essayé de résoudre des problèmes similaires auparavant et qui ont inventé ou modifié l’outil pour le rendre plus efficace. Leur expérience s’accumule dans les propriétés structurelles des outils, telles que leur forme ou leur matériau, ainsi que dans la connaissance de la manière dont l’outil doit être utilisé. Les outils sont créés et transformés au cours du développement de l’activité elle-même et portent avec eux une culture particulière - la preuve historique de leur développement. L’utilisation des outils est donc une accumulation et une transmission de connaissances sociales. Il influence la nature du comportement extérieur et le fonctionnement mental des individus.10

Par conséquent, l’insertion d’outils culturels dans les actions humaines permet de surmonter la division entre l’individu cartésien et la structure sociale intouchable. L’individu ne peut plus être compris sans ses moyens culturels ; et la société ne peut plus être comprise sans la participation des individus qui utilisent et produisent des artefacts. Cette perspective relationnelle permet de dépasser la dichotomie cartésienne entre « matière » et « esprit »11, entre le monde « artificiel »12 des objets matériels et celui de la conscience humaine. De plus, elle postule que le développement des individus et le développement des sociétés sont indissociables l’une de l’autre :

Vygotsky capitalise sur la centralité des pratiques collaboratives transformatrices des personnes qui, loin de simplement s’adapter à leur environnement, le transforment collectivement et, par cette transformation, se transforment aussi eux-mêmes.13

Ainsi, les sujets ne se contentent pas de choisir parmi les possibilités offertes par leur environnement, ils construisent activement leur environnement par l’intermédiaire de leur activité. En ce sens, l’apparition de ce paradigme constructiviste est indissociable de l’époque qui l’a vu naître. Vigotsky est fortement influencé par la philosophie marxiste selon laquelle une théorie sociale de l’activité humaine se doit essentiellement de participer à la praxis humaine et s’opposer au naturalisme et à la réceptivité passive de la tradition empiriste14. En ce sens, le projet de Vygotsky et ses collègues était une entreprise collaborative engagée dans les pratiques sociopolitiques de son époque et été marqué par l’activisme civique et universitaire de ses participants. Vygotsky et ses disciples étaient directement impliqués dans des activités pratiques, notamment la réorganisation du système national d’éducation et la conception de programmes pour les classes populaires illettrées. Leur engagement a fait de leurs recherches un mélange unique de théorie, de pratique, d’idéologie et de politique, ancré dans les idéaux de justice sociale et d’égalité15.

En conclusion, le point de vue ontologique et épistémologie porté par Vygotsky et ses collègues postule que nous vivons dans le monde que nous créons nous-mêmes. Nous le créons par le biais de pratiques sociales et en nous appuyant sur des outils culturels, toujours en relation avec d’autres êtres humains et en vue des objectifs et des points finaux que nous imaginons et auxquels nous aspirons et pour lesquels nous nous engageons.

Sur la base de ces postulats posés par la psychologie russe, les théories de l’activité ont évolué et se sont consolidées dans de nouvelles approches ; chacune puisant plus particulièrement dans un concept ou dans l’autre. Nous avons choisi d’inscrire notre travail dans deux de ces approches, l’approche instrumentale et la théorie historico-culturelle de l’activité. Chacune d’elle nous permet alors d’appréhender l’activité de manière plus spécifique au niveau individuel ou au niveau collectif.

L’approche instrumentale

L’approche instrumentale a été abondamment développée par Pierre Rabardel dans son livre Les hommes et les technologies ; approche cognitive des instruments contemporains paru en 1995 aux éditions Armand Colin. À travers ce livre, il promeut une vision anthropocentré des techniques issue des théories de l’activité russes. Il nous invite à étudier la technologie comme moyen ou ressource pour l’activité du sujet en prenant en compte les transformations au long court des interactions entre le sujet, l’objet de son activité et la technologie.

Reprenant la proposition de Vygosky selon laquelle l’humain interagit avec l’environnement de manière médiatisée avec des outils techniques ou psychologiques, il développe la notion d’instrument comme médiateur central du sujet avec l’objet de son activité. L’instrument est alors conceptualisé comme le couplage d’un artefact (qui peut être un outil technique) et de schèmes d’utilisation. Par ce biais, Rabardel nous invite à comprendre comment les technologies sont intégrées à l’activité humaine et insiste sur le devenir instrumental des objets techniques par leur mobilisation dans l’activité.

Nous ne mobiliserons pas tous les aspects du riche cadre de l’approche instrumentale, nous nous contenterons d’en résumer ici les dimensions principales. Nous nous focaliserons plus particulièrement sur les aspects qui nous apparaissent pertinents dans une perspective de compréhension des transformations de l’activité suite à l’introduction d’une nouvelle technologie.

Le

modèle quadripolaire

des

situations d’activité instrumentée

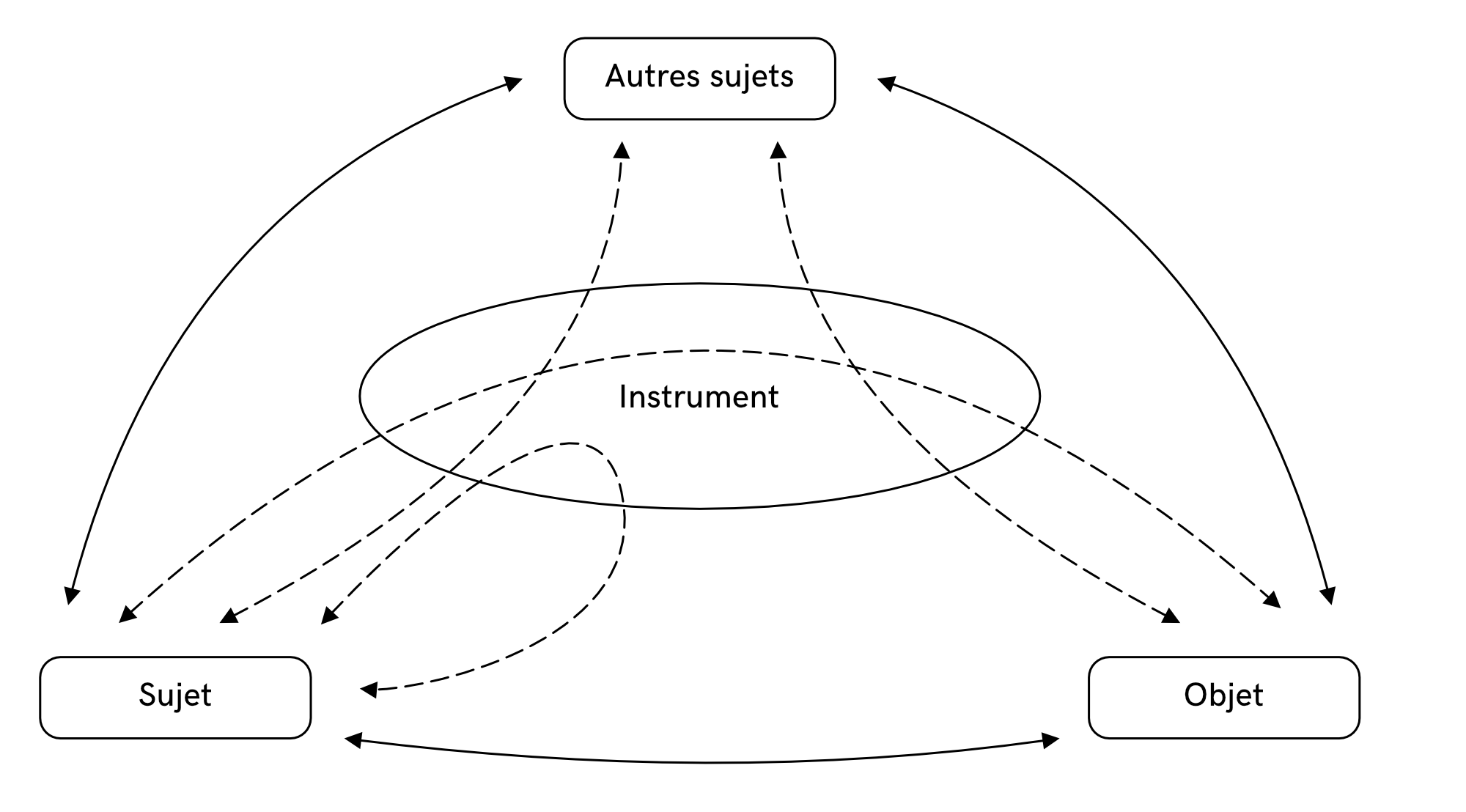

L’approche instrumentale part du postulat que toute activité instrumentée est toujours située et que les situations ont une influence déterminante sur l’activité. Il faut ici entendre par instrument, « ce que l’homme met entre lui et son environnement pour atteindre ses buts, que ceux-ci visent à transformer cet environnement ou à le transformer lui-même16 ». L’unité d’analyse proposée par l’approche instrumentale est donc la situation d’activité instrumentée et médiatisée17 où l’instrument est placé en position de médiation dans le rapport du sujet à lui-même, à autrui et à l’objet de son activité. Afin de détailler ces différentes médiations, nous nous appuyons sur un article de Vivianne Folcher et Pierre Rabardel où ils prennent l’exemple de l’appareil photo numérique comme instrument mobilisé dans l’activité des sujets18.

L’activité du sujet est principalement orientée vers l’objet de

l’activité à travers des

médiations épistémiques et pragmatiques. Les médiations épistémiques visent

principalement la prise de connaissance de l’objet (de ses

propriétés, de ses évolutions en fonction des actions du sujet…).

Elles contribuent donc à la connaissance d’un dispositif

technique lorsque celui-ci est placé en tant qu’objet de

l’activité : « Dans le cas de l’appareil photo numérique, l’écran

permet, par exemple, une médiation épistémique au cliché qui vient

d’être réalisé. Le sujet peut

l’analyser immédiatement et ainsi décider de le conserver ou de le

refaire en tenant compte des caractéristiques de l’image rejetée19 ». Les médiations pragmatiques sont

orientées vers l’action sur l’objet

notamment par des processus de

transformation. « L’ensemble des commandes de l’appareil photo

numérique permettant la prise de vue ou la manipulation des

clichés (modification, destruction…) relève de ce type de

médiation20 ».

L’activité du sujet est également orientée vers les autres. Cela est vrai tant pour les activités collectives qu’individuelles. C’est la deuxième orientation des médiations : les médiations interpersonnelles. Selon qu’il s’agit de connaître les autres ou d’agir, ces médiations peuvent être de nature épistémique ou pragmatique. Elles peuvent aussi prendre d’autres valeurs selon la nature de l’activité : médiation collaborative dans le cadre du travail collectif, médiation intersubjective, médiation sociale, etc. « L’appareil photo numérique rend possible des rapports aux autres différents de ceux autorisés par les appareils traditionnels. La photo d’une personne peut être examinée immédiatement et conjointement par le ‹ photographe › et le ‹ photographié ›. Le photographié peut l’examiner, en tant qu’image de lui-même (médiation réflexive), mais aussi du point de vue du regard porté sur lui par le photographe (médiation interpersonnelle).21 »

De même, le sujet est également « dans un rapport à lui-même : il se connaît, se gère et se transforme lui-même22 ». Les médiations réflexives portent ce rapport du sujet à lui-même lorsqu’elles sont médiatisées par un instrument.

L’instrument, une entité mixte

Approfondissons maintenant la notion d’instrument que nous avons jusqu’à présent simplement survolée. L’instrument ne peut être confondu avec l’outil technique puisque l’approche instrumentale distingue l’outil technique (appelé « artefact » de manière plus neutre ») de son devenir en tant qu’instrument lorsqu’il est recruté dans l’activité du sujet. Ainsi, selon Rabardel, « un instrument n’existe pas en soi, un artefact devient un instrument quand un sujet a pu se l’approprier pour lui-même et l’a intégré dans sa propre activité23 ». En cela, il adopte une position proche de Leroi-Gourhan24 qui avance que l’outil n’existe que dans le cycle opératoire, c’est-à-dire que l’outil n’existe réellement que dans le geste qui le rend efficace.

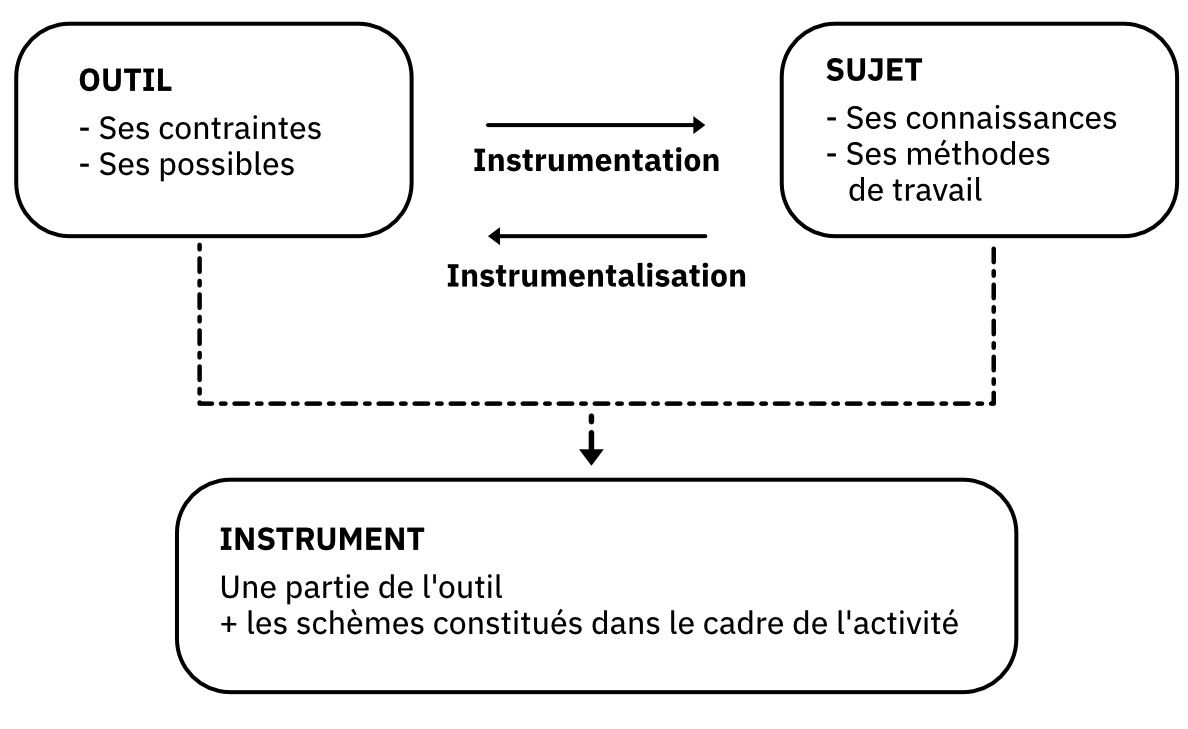

Les instruments sont les moyens de l’action du sujet, en ce sens, ils sont constitués d’une composante liée à l’action. Les instruments sont ainsi des entités mixtes ; ils sont constitués :

- d’une part, d’un artefact, matériel ou symbolique, produit par le sujet ou par d’autres (dans ce cas, l’outil technique) ;

- d’autre part, de schèmes d’utilisation associés qui résultent d’une construction propre du sujet ou de l’appropriation de schèmes sociaux préexistants.

Le concept de schème s’appuie sur les travaux de Piaget25 et Vergnaud26 et renvoie à « une organisation invariante de l’activité pour une classe de situations donnée27 » ; organisation qui s’actualise en fonction des singularités de la situation et en prenant en compte les propriétés de l’artefact elles-mêmes organisatrices. Ainsi, le schème d’utilisation

est une organisation active de l’expérience vécue, qui intègre le passé, et qui constitue une référence pour interpréter des données nouvelles. C’est donc une structure qui a une histoire, qui se transforme au fur et à mesure qu’elle s’adapte à des situations et des données plus variées, et qui est fonction de la signification attribuée à la situation par l’individu.28

Les deux composantes de l’instrument, schème et artefact, sont associées l’une à l’autre dans une situation spécifique mais peuvent en même temps être indépendantes : un même schème peut s’appliquer à différents artefacts dans différentes situations d’usage, un même artefact peut s’insérer dans différents schèmes. Rabardel donne l’exemple du schème « frapper », qui de la même manière qu’il est associé communément à un marteau peut aussi être associé à une clef anglaise de manière ponctuelle pour enfoncer un clou dans un mur en béton si cette clef possède les propriétés adéquates. Les instruments ne sont par ailleurs pas isolés les uns des autres, ils sont mobilisés « au fil de l’action, en fonction des buts et des besoins opérationnels du moment29 » et s’organisent en systèmes d’instruments.

L’étude des instruments dans le contexte des activités humaines implique donc une analyse de la manière dont ils sont intégrés dans une activité spécifique. Un instrument est toujours rattaché à une situation et c’est donc dans l’activité, dans l’usage, que les outils techniques peuvent devenir instruments pour les individus30. En cela, l’instrument n’est pas d’emblée offert au sujet, il se développe dans l’activité par des processus de genèses instrumentales.

Les genèses instrumentales

Le concept de genèse instrumentale constitue un outil conceptuel intéressant pour comprendre l’insertion d’une technologie dans l’activité des sujets. Il permet de saisir, d’un même mouvement, l’évolution des artefacts liée à l’activité du sujet et l’émergence des schèmes d’utilisation comme participant d’un même processus d’élaboration instrumentale.

Les genèses instrumentales

« apparaissent aux deux pôles de l’entité instrumentale

(l’artefact et les schèmes d’utilisation), et présentent ainsi

deux dimensions : l’instrumentalisation, relative à l’artefact, et l’instrumentation,

relative au sujet lui-même31 ». Les genèses sont ainsi doublement

orientées : le sujet transforme l’artefact par

l’enrichissement de propriétés ou de

fonctionnalités (processus d’instrumentalisation), mais

l’artefact transforme également le sujet et son activité par

l’assimilation de nouveaux artefacts aux schèmes ou

l’accommodation des schèmes aux nouveaux artefacts (processus

d’instrumentation). Développons plus précisément.

Les processus d’instrumentalisation

« Concernent l’émergence et l’évolution des composantes artefact de l’instrument : sélection, regroupement, production et institution de fonctions, détournements et catachrèses, attribution de propriétés, transformation de l’artefact (structure, fonctionnement etc.) qui prolongent les créations et réalisations d’artefacts dont les limites sont de ce fait difficiles à déterminer32 ». Reprenons l’exemple que nous avons précédemment donné où une clef anglaise est utilisée pour frapper, le sujet s’appuie sur les propriétés de la dureté ou de masse de la clef pour lui attribuer une nouvelle fonction, en lui associant le schème « frapper » (non prévu initialement par le concepteur de l’artefact). Si cette nouvelle fonction peut être occasionnelle, transitoire, elle peut aussi être l’objet d’une transformation, par le sujet, temporaire ou définitive de la structure matérielle de l’artefact. Nous pouvons ainsi distinguer différents niveaux dans les processus d’instrumentalisation :

À un premier niveau, l’instrumentalisation est locale, liée à une action singulière et aux circonstances de son déroulement. L’artefact est instrumentalisé momentanément. À un second niveau, la fonction acquise est conservée durablement comme propriété de l’artefact en relation avec une classe d’actions, d’objets de l’activité et de situations. L’instrumentalisation est durable, sinon permanente. Dans l’un comme dans l’autre cas, il n’y a pas transformation matérielle de l’artefact lui-même. Il s’est, seulement, enrichi de propriétés nouvelles, acquises momentanément ou durablement. Enfin, à un troisième niveau, les fonctions acquises peuvent être inscrites dans l’artefact lui-même, par une modification de son fonctionnement ou de sa structure : l’artefact est matériellement modifié.33

Ainsi l’instrumentalisation désigne le processus par lequel le sujet met l’artefact « à sa main » en fonction des caractéristiques de l’outil (ses potentialités et ses contraintes)34 pour l’adapter à ses besoins en fonction des situations qu’il rencontre dans son activité.

Les processus d’instrumentation

« sont relatifs à l’émergence et à l’évolution des schèmes d’utilisation : leur constitution, leur fonctionnement, leur évolution par accommodation coordination combinaison, inclusion et assimilation réciproque, l’assimilation d’artefacts nouveaux à des schèmes déjà constitués etc.35 »

Les évolutions des schèmes et du sujet sont liées à deux processus complémentaires. Le premier est l’assimilation : une conduite donnant lieu à répétition va se schématiser. Le schème va donc être l’ensemble structuré des caractères généralisables de l’action. Il va donc permettre la répétition de l’action à un autre contenu, à un autre artefact. Le deuxième est l’accommodation : quand l’individu éprouve des difficultés à assimiler de nouveaux artefacts avec les schèmes préexistants, il va devoir les accommoder. Cela va donner lieu à des tâtonnements, pour arriver à des transformations et à la création de nouveaux schèmes pouvant amener à une genèse instrumentale. La découverte progressive des propriétés (intrinsèques) de l’artefact par les sujets s’accompagne ainsi de l’accommodation de leurs schèmes, mais aussi de changements de signification de l’instrument résultant de l’association de l’artefact à de nouveaux schèmes. La compréhension des processus d’instrumentation suppose donc la connaissance des contraintes et des potentialités d’un artefact donné.

Selon Rabardel, les processus de genèses instrumentales impliquent, de la part du sujet, « une activité représentative36 », c’est-à-dire des représentations mentales du fonctionnement des artefacts et des système techniques. Pour étayer cela, Rabardel s’appuie sur le concept de « représentation pour l’action37 » qui se réfère à la manière dont les sujets construisent des connaissances et des représentations mentales interne du fonctionnement des outils en fonction des caractéristiques qui sont pertinentes pour leur action. La construction de représentation pour l’action implique donc pour le sujet un ajustement de ses schèmes d’utilisation en fonction du fonctionnement propre aux artefacts.

L’usage de l’instrument implique, pour l’opérateur, l’élaboration de représentations internes relatives, aussi bien aux modèles de la réalité constitutifs de l’instrument, qu’à certaines caractéristiques de sa structure et de son fonctionnement. L’instrument doit donc avoir une certaine transparence afin de rendre possible la construction et l’actualisation de ces représentations.38

Il convient aussi de souligner que les schèmes d’utilisation ont à la fois une dimension privée et une dimension sociale. La dimension privée est propre à chaque individu. La dimension sociale (c’est-à-dire le fait que le schème soit largement répandu dans un groupe social) tient à ce que les schèmes s’élaborent au cours d’un processus où les individus ne sont pas isolés.

Les autres utilisateurs, mais aussi les concepteurs des artefacts, contribuent à cette émergence des schèmes. Les schèmes font l’objet de transmissions, de transferts, plus ou moins formalisés : depuis les renseignements transmis d’un utilisateur à l’autre, jusqu’aux formations structurées autour des systèmes techniques complexes, en passant par les divers types d’aides à l’utilisateur (notices, modes d’emploi, assistances diverses incorporées ou non dans l’artefact lui-même). C’est pourquoi nous parlerons de ‹ schèmes sociaux d’utilisation ›.

C’est ce caractère social des schèmes d’utilisation qui rend possible l’invention et la diffusion d’artefacts au sein d’une même collectivité, et qui rend interchangeables les artefacts appartenant à une même classe. Vygotski dans la perspective historico-culturelle avait déjà exprimé l’idée que les formes et fonctions des comportements artificiels ou instrumentaux sont le produit du développement historique et des acquisitions successives de l’humanité. Les schèmes d’utilisations capitalisent, dans leur forme sociale, ces acquis historico-culturels en matière d’action.39

L’instrumentation et l’instrumentalisation sont donc deux processus corrélatifs qui résultent de l’activité du sujet. Ce qui les distingue, c’est leur orientation. « Dans le processus d’instrumentation, l’activité est en développement, alors que dans le processus d’instrumentalisation, c’est l’artefact qui évolue. Les deux processus contribuent solidairement, et souvent de manière dialectique, à la constitution et à l’évolution des instruments, même si, selon les situations, l’un d’eux peut être plus développé, dominant, voire seul mis en œuvre40. »

La genèse instrumentale peut donc être comprise comme un processus de transformation dialectique des artefacts et des schèmes sociaux, au travers duquel se joue le développement de l’individu et de ses ressources. Le développement du point de vue de l’approche instrumentale est ainsi toujours du côté des sujets, qu’il s’agisse de ressources internes (schèmes, concepts en actes, concepts pragmatiques…) ou de ressources externes (instruments). C’est la dimension constructive de l’activité des sujets.

L’activité

constructive

ou le développement

de l’activité

Le processus de genèse instrumentale est donc crucial lorsque l’on s’intéresse à l’appropriation d’un dispositif technique par des sujets41. Ces transformations peuvent être durables et peuvent devenir des ressources pour l’activité future. On distingue pour cela deux types d’orientations dialectiques dans l’activité : une dimension productive et une dimension constructive. L’activité productive est « une activité finalisée, orientée et contrôlée par le sujet psychologique pour réaliser les tâches qu’il doit accomplir en fonction des caractéristiques de la situation42 ». L’élaboration de ressources internes et externes (instruments, savoirs, schèmes, etc.) est l’activité constructive par laquelle l’humain produit les conditions et les ressources pour l’activité future. L’activité constructive est ainsi une activité orientée et contrôlée par le sujet qui la réalise pour construire et faire évoluer ses compétences en fonction des situations et de son domaine professionnel43. Elle s’inscrivent donc dans des horizons temporels longs « caractéristiques du développement du sujet44 ».

En fonction des situations, l’une ou l’autre de ces dimensions peut être prédominante. Ainsi, en situation d’apprentissage, le but est souvent l’activité constructive et l’activité productive est mobilisée comme moyen de déployer cette dernière. Alors que dans les situations de travail et de vie quotidienne, l’apprentissage (et donc l’activité constructive) s’opère toujours dans le cours d’une activité orientée d’abord vers sa dimension productive45.

Cette distinction d’orientation dans l’activité est particulièrement intéressante pour nous. En effet, au sein de la communauté des designers graphiques, l’apprentissage créatif et technique est profondément enraciné dans les projets. Dès leur formation initiale, une grande place est donnée aux projets (notamment par le biais de workshops) et l’appropriation de nouvelles techniques se prolonge tout au long de leur vie professionnelle, projets après projets, laissant une grande place au développement de l’activité constructive par la pratique.

L’activité constructive est également orientée vers le développement des possibilités de configuration des situations et le développement des activités collectives, notamment professionnelles, à travers la double composante des schèmes, individuelle et sociale46. En effet, le caractère social des schèmes permet le développement d’instruments partagés au sein d’une communauté, et à travers eux la construction de significations partagées.

Le nouveau élaboré par le sujet individuel ou collectif dans l’activité constructive peut lui-même être partagé, diffusé, recyclé au-delà de son espace de création, de validité et de pertinence initiale. Ce mouvement que nous qualifierons de mouvement de « patrimonialisation » (faute d’une terminologie plus appropriée) (…) a pour horizon et fonction le développement et le renouvellement du patrimoine commun et partageable dans les groupes, collectifs et collectivités d’appartenance. C’est un mouvement de socialisation et de mise en commun. C’est donc une véritable dialectique de l’appropriation/patrimonialisation qui se joue dans les organisations en résonance avec la dialectique des activités constructives et productives. Des mouvements dialectiques qui s’entrecroisent au sein des histoires des personnes, des collectivités et des institutions et qui en sont parties constituantes.47

Du point de vue de l’approche instrumentale, le développement des individus est inscrit dans leurs environnement matériel et social, en lien avec d’autres sujets. Rabardel utilise pour cela la notion de « sujet capable » :

Le sujet capable est à la fois sujet d’activités productives au quotidien et sujet d’activités constructives, par lesquelles il modèle ses systèmes de ressources et de valeurs, ses domaines, situations et conditions d’activités pour le futur. Il est sujet en développement, et sujet de son développement, sur l’ensemble des dimensions pertinentes et valides pour ses activités. Le sujet capable est un sujet de l’agir en devenir, dont le développement se réalise à chaque moment par les activités constructives, sous des formes et selon des modalités qui articulent son histoire propre et celle de ses communautés, collectivités et groupes sociaux d’appartenance et de vie, dans un triple mouvement d’appropriation, de renouvellement et de mise en patrimoine.48

La

conception

vue depuis l’approche

instrumentale

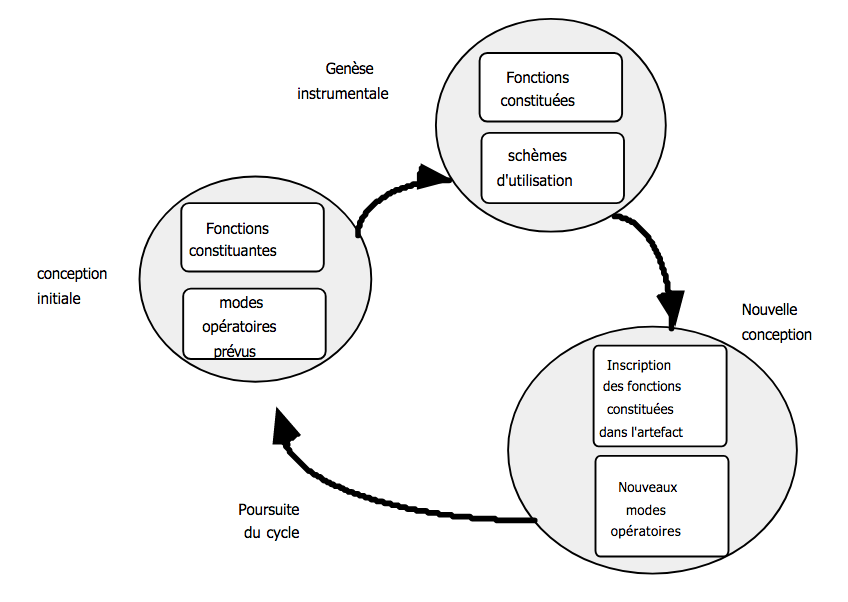

Les processus de genèse instrumentale mis en évidence par Rabardel amènent à poser le problème de leurs relations aux processus de conception institutionnels, c’est-à-dire à ce qui est habituellement considéré comme relevant de la conception dans le système de production.

Les évolutions actuelles en cours dans les entreprises constituent un contexte spécifique pour l’évolution des systèmes d’instruments. La mise en processus de nouveaux secteurs de l’économie, le développement des systèmes d’informations cœxtensifs à l’entreprise augmentent l’interdépendance entre les acteurs et conduit à des collisions entre les systèmes d’instruments des différentes communautés. Des types de problèmes nouveaux apparaissent, qui constituent autant de défis et d’enjeux pour la conception. Nous pensons qu’un de ces défis majeurs est la prise en compte et l’anticipation des activités de conception dans l’usage au sein des processus de conception institutionnels. C’est pourquoi nous sommes persuadés que la conception devra de plus en plus clairement être considérée et gérée comme une activité distribuée entre une multiplicité d’acteurs, et de catégories d’acteurs eux-mêmes parties prenantes de situations de communautés et d’institutions multiples.49

L’approche instrumentale propose des perspectives pour repenser la nature des processus de conception, non pas à partir d’une distinction temporelle entre conception et usage mais en l’appréhendant comme un processus cyclique de nature distribuée qui alterne des phases de conception institutionnelles et des phases de conception dans l’usage50. Les acteur·rice·s de la conception seraient à la fois ceux·celles qui sont classiquement considéré·e·s comme les concepteur·rice·s institutionnel·le·s et ceux·celles considéré·e·s comme les utilisateur·rice·s puisque la conception y est envisagée comme l’articulation de processus de conception dans l’usage – par les utilisateur·rice·s – et de processus de conception pour l’usage – par les concepteur·rice·s institutionnel·le·s51.

Ainsi, « le processus de conception ne s’arrête pas au seuil de l’usage, il se poursuit au cours de celui-ci en genèses instrumentales, par les processus d’instrumentation orientés vers le sujet, et par les processus d’instrumentalisation qui visent directement l’artefact52 ». Rabardel et Folcher proposent alors d’articuler ces genèses instrumentales aux processus de conception institutionnels en concevant des artefacts qui facilitent le développement de genèses instrumentales et en s’inspirant des instruments issus de ces genèses pour imaginer de nouvelles fonctionnalités aux artefacts (voir de nouveaux artefacts)53.

Rabardel schématise l’inscription des processus de genèses instrumentales dans un cycle d’ensemble de conception des artefacts constitué de deux cycles parallèles considérant que les artefacts évoluent sans cesse de manière itérative (voir figure XX). Le premier cycle s’appuie sur les fonctions constituées par les utilisateur·rice·s lors de processus d’instrumentalisation de l’artefact. Ces fonctions constituées peuvent être reprises par les concepteur·rice·s afin d’être structurellement inscrite dans l’artefact et devenir ici les fonctions constituantes d’une nouvelle génération de l’artefact. Le deuxième cycle s’appuie sur l’émergence de schèmes d’utilisation privés ou sociaux chez les utilisateur·rice·s ou dans les collectifs (processus d’instrumentation) qui peuvent être source de nouveaux modes opératoires à imaginer par les concepteur·rice·s (modalités d’usage anticipées, procédures, etc.). Nous voyons là en quoi les processus d’instrumentalisation et d’instrumentation participent au cycle global de conception, « à la fois solidairement en tant que genèse instrumentale privée, et potentiellement de façon autonome par transfert ou transposition à d’autres cycles de conceptions54 ».

Françoise Decortis, Anne Bationo-Tillon et Lucie Cuvelier invitent elles aussi les concepteur·rice·s à concevoir à partir de des schèmes d’utilisation et inscrire ainsi la conception dans une perspective développementale55. Elles montrent en particulier que la tension inhérente à la double composante des schèmes, individuelle et sociale, « devient centrale quand on se pose la question du développement des sujets et des collectifs, nécessitant des ajustements réciproques, du social vers le privé et du privé vers le social56 ».

Enfin, l’approche transitionnelle, conceptualisée par Anne Bationo-Tillon s’inscrit dans l’épistémologie du sujet capable de l’approche instrumentale et vise à éclairer les dimensions transitionnelles de l’activité57. Cette approche se propose d’examiner ce qui se passe au cours d’un épisode durant lequel se réorganise l’expérience du sujet ou d’un collectif de sujets ainsi qu’aux transformations qui en résultent à l’échelle d’un individu et/ou du collectif. C’est cette perspective transitionnelle que nous adoptons dans ce travail de recherche par et pour la pratique. Notre discussion finale nous permettra en particulier de revenir sur notre démarche d’ensemble en considérant ce qui résulte de ce travail du point de vue transitionnel à différentes échelles.

La théorie

historico-culturelle

de

l’activité

Partant du postulat de Leontiev que l’activité est un « système possédant une structure, des transformations internes, des conversions et un développement »58, Yrgö Engeström approfondit les concepts de la théorie historico-culturelle de l’activité russe. Il propose un élargissement de la représentation initiale triadique (sujet ↔︎ outil ↔︎ objet) de l’activité par l’inscription de l’objet de l’activité dans un communauté de pratique, qui participe, avec le sujet, à la transformation ou la production de l’objet. Par la même occasion, il met au centre de sa théorie l’idée des contradictions comme moteur fondamental de développement des systèmes d’activité. L’essentiel de ses idées ont été développées dans son livre Learning by Expanding. An activity-theorical approach to developmental research dont la première édition est paru en 1987 aux éditions Orienta-Konsultit (Helsinki)59.

À travers une nouvelle génération de la théorie historico-culturelle, Engeström propose donc d’étendre la conception du sujet de l’activité à une dimension collective. En effet, en tant que théorie psychologique, la théorie historico-culturelle a toujours eu une forte notion du sujet individuel (tout en comprenant et en soulignant l’importance de la matrice socioculturelle dans laquelle les individus se développent). Pour Leontiev, l’objet de l’activité était ainsi principalement l’objet de l’activité individuelle, son « véritable motif (…) derrière lequel se cache toujours un besoin ou un désir, auquel il répond toujours60. »

Le modèle proposé par Engeström embarque, lui, la relation sujet-objet dans un modèle étendu décrivant l’activité comme un phénomène collectif. Dans ce travail de recherche, le sujet de l’activité n’est donc plus un·e designer graphique, mais un groupe diversifié de designers graphiques. L’objet de l’activité peut donc aussi être défini à un niveau collectif et le résultat projeté n’est alors plus momentané et situationnel mais s’inscrit dans une préoccupation collective. Ainsi, la théorie historico-culturelle de l’activité défendue par Engeström nous permet de prendre en compte des médiations encore plus diverses dans l’activité. Elle nous invite à nous intéresser aux dimensions collectives de l’activité et de comprendre l’évolution des systèmes socio-techniques du point de vue des communautés de pratiques qui contribuent à leur développement. Nous nous proposons de structurer la description cette approche à travers cinq points essentiels61: les systèmes d’activité comme unité d’analyse, la pluralité des voix dans le système d’activité, l’historicité des systèmes d’activité, les contradictions comme moteur de changement et le développement des systèmes d’activité conceptualisés en tant qu’apprentissage expansif.

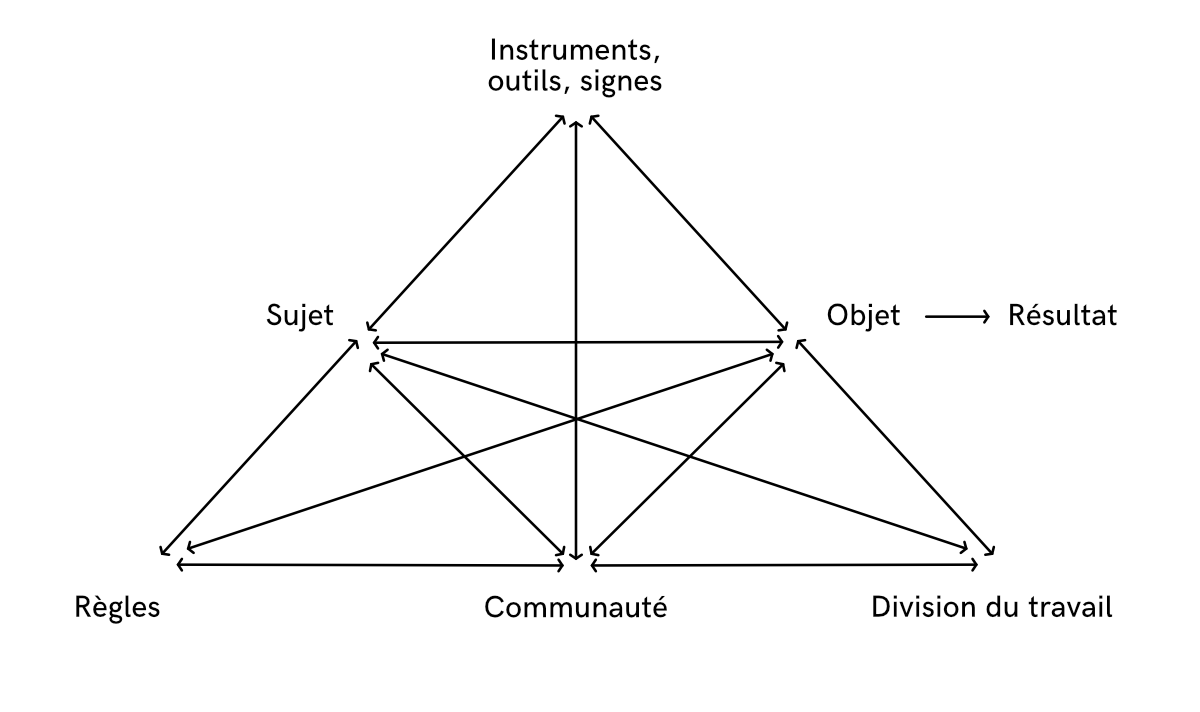

Les systèmes d’activité comme unité d’analyse

Le modèle proposé par Engeström utilise la notion de système d’activité comme unité minimale d’analyse dont la représentation graphique repose sur un triangle à neuf pôles constitués de multiples médiations entre ceux-ci (voir figure XX).

2014, p. 63)

Le haut du triangle reproduit le modèle triadique des théories historico-culturelles antérieures. Ici aussi, les sujets mobilisent des instruments, pour agir sur l’objet, le transformer, le produire, conformément à leurs intention, mais leurs actions sont aussi collectivement organisées par des divisions du travail, des règles et la communauté à laquelle ils appartiennent. Ainsi, les sujets s’inscrivent dans une communauté (d’intérêts, de pratiques ou de culture) qui participe aussi à la transformation ou à la production de l’objet. Le concept de communauté renvoie donc à des individualités multiples et/ou des sous-groupes qui partagent le même objet d’ordre général. Ainsi, la communauté comprend ceux·celles qui sont intéressé·e·s et impliqué·e·s dans une même activité (par exemple, les autres designers graphiques, les éditeur·rice·s, les imprimeur·e·s). En ce sens, Étienne Wenger définie les communautés de pratique à travers trois dimensions : l’engagement mutuel de ses membres, l’entreprise commune et le répertoire partagé62. Dans le système d’activité proposé par Engeström, la communauté de pratique est placée en position intermédiaire entre les règles et la division du travail qui participent ensemble à l’organisation sociale du système d’activité. Les règles renvoient « aux règlements, normes et conventions explicites et implicites qui limitent les actions et les interactions au sein du système d’activité63 ». La division du travail renvoie à la division horizontale des tâches, et à la division verticale du pouvoir et du statut.

Ainsi, la théorie historico-culturelle de l’activité défendue par Engeström prend en compte des médiations encore plus diverses dans l’activité, notamment dans ses dimensions collective. Par exemple, la « division du travail » indique qui, dans la communauté, fait quoi pour transformer l’objet.

Une telle représentation de l’activité permet de saisir simultanément le travail d’un individu ou d’un collectif restreint et son inscription dans une organisation.

Selon le niveau d’analyse, le(s) sujet(s) peut(vent) être une personne, une organisation ou un groupe social, qui est(sont) engagé(s) dans l’activité avec ses attributs particuliers, individuels ou collectifs, de connaissance cognitive, idéologique et intentionnelle (qui peuvent être différents pour la même entité physique dans les différentes activités impliquées selon le contexte).64

Par exemple, dans le système qui nous intéresse, il ne s’agit plus de le.la designer graphique en tant qu’autorité singulière, c’est plutôt le·la designer graphique positionné·e lui·elle-même dans un groupe socio-culturel historiquement situé.

Ainsi, le sujet dirige son activité vers un objet commun qui ne cessent de se construire au cours de l’activité :

L’objet est plus qu’un simple but ou un produit. Les objets sont des préoccupations durables et des porteurs de motifs ; ils sont des générateurs et des foyers d’attention, de volition, d’effort et de sens. Par leurs activités, les gens changent constamment et créent de nouveaux objets. Souvent, ces nouveaux objets ne sont pas les produits intentionnels d’une seule activité, mais les conséquences involontaires de multiples activités.65

La pluralité des voix dans le système d’activité

Un système d’activité est toujours une communauté de points de vue, de traditions et d’intérêts multiples. La division du travail dans une activité crée différentes positions pour les participants·e·s, qui apportent leurs propres histoires diverses. Le système d’activité lui-même comporte de multiples couches et bouts d’histoire gravés dans ses artefacts, règles et conventions. Ainsi, lorsque l’on s’intéresse à un système d’activité, il faut à la fois prendre en compte une pluralité de voix : les voix singulières de chacun·e mais aussi le(s) point(s) de vues institutionnel(s). De plus, un système d’activité est toujours en interaction avec d’autres systèmes d’activité – eux aussi avec leurs propres cultures et points de vues – et inscrivent par là l’activité dans un contexte sociétaire plus large. C’est à la fois une source de problèmes et d’innovation, exigeant des actions de traduction et de négociation.

Les sociétés et les groupes culturels participent à l’histoire du monde à différents rythmes et de différentes manières. Chacun a sa propre histoire passée qui influence la nature du changement actuel. (…) Les histoires individuelles des sociétés ne sont pas indépendantes du processus mondial, mais elles n’y sont pas non plus réductibles.66

L’historicité des systèmes d’activité

Selon Engeström, les systèmes d’activités sont en mouvement constant. Ils prennent forme et se transforment sur de longues périodes de temps. L’approche historique est donc un élément clé pour comprendre les structures et les interactions des systèmes d’activités actuels. Leurs problèmes et leurs potentiels ne peuvent être compris que par rapport à leur propre histoire.

La théorie de l’activité est issue de l’école de psychologie historico-culturelle. Un principe clé de cette approche est l’historicité. (…) Les différences de cognition entre les cultures, les groupes sociaux et les domaines de pratique ne peuvent être expliquées sans une analyse sérieuse de l’évolution historique qui a conduit à ces différences.67

L’approche historico-culturelle permet ainsi de comprendre les dynamiques qui se jouent dans la formation de métiers liés à des systèmes d’activités particuliers. Leurs pratiques et leurs points de vue ont été forgés par un contexte historique où différentes couches d’un ensemble de compétences complémentaires se sont accumulèes au fil du temps. Ainsi, le travail des designers graphiques doit être analysé par rapport à son histoire locale mais aussi par rapport au contexte historique culturel et social qui l’a fait émerger.

Pour cela, l’analyse historico-culturelle doit se concentrer sur des unités d’analyse de taille proportionnée.68 Il s’agit ni de réduire l’analyse aux individus – au risque de tomber dans la biographique – ni de la baser sur l’ensemble de la société – au risque d’une trop grande généralisation et complexité. Une tâche essentielle de l’analyse historique est ainsi une périodisation significative. « Il faut diviser le flux d’événements historiques en modèles plus larges qui ont leurs propres caractéristiques significatives.69 »

Les

contradictions

comme moteur de

changement

Partant de l’idée marxiste selon laquelle « le changement social (et sociotechnique) est essentiellement le résultat des contradictions inhérentes au système économique capitaliste, exprimées à différents niveaux dans différentes fonctions sociétales70 », un principe fondamental de la théorie d’Engeström est le rôle central des contradictions en tant que sources de changement et de développement des systèmes d’activité.

Les contradictions peuvent être internes à un système d’activité ou se situer dans les interactions entre un système d’activité et ses systèmes d’activité voisins (« neighbor activities »). Elles peuvent donc se manifester soit chez le sujet lui-même, soit au niveau de la culture de la communauté ou dans le système d’activité collectif constitué de plusieurs systèmes d’activités voisins. Ainsi, Engeström distingue quatre niveaux de contradictions71.

(1) Au sein de chaque pôles du système d’activité

Les contradictions primaires se manifestent au niveau de chaque pôle du système d’activité étudié : l’objet, les instruments, le sujet, la communauté, les règles et la division travail. Elles sont des tensions structurelles fondamentales qui découlent de la double nature de tout système capitaliste et du conflit entre valeur d’usage et valeur d’échange des marchandises. Par exemple, l’objet de l’activité des designers graphiques est double : concevoir des livres pour transmettre un savoir (valeur d’usage) et toucher des revenus (valeur d’échange).

(2) Entre les pôles du système

Les contradictions secondaires sont celles qui apparaissent entre les pôles. La division hiérarchique rigide du travail, qui retarde et empêche les possibilités ouvertes par de nouveaux instruments, en est un exemple typique. À l’inverse, l’introduction d’une nouvelle technologie est susceptible d’interférer avec les pratiques ancrées dans un milieu, les règles qui y sont rattachées et la division du travail au sein du système.

(3) Depuis un système plus avancé

Le troisième niveau de tensions se manifeste lorsqu’un système d’activité adopte un nouvel élément provenant de l’extérieur (par exemple, une nouvelle technologie ou un nouvel objet). Cela conduit souvent à une aggravation d’une contradiction secondaire où un ancien élément entre en conflit avec le nouveau. Le troisième niveau de contradiction désigne donc des contradictions entre l’objet/motif de la forme dominante de l’activité et l’objet/motif d’une forme culturellement plus avancée de l’activité. Notons que « l’objet et le motif culturellement plus avancés peuvent également être activement recherchés par les sujets de l’activité centrale eux-mêmes72 ».

(4) En interaction avec des systèmes d’activité voisins

Les contradictions quaternaires exige de prendre en considération les « activités voisines » essentielles liées au système d’activité centralement étudié. Ces activités voisines peuvent comprendre les activités qui produisent les instruments clés de l’activité centrale (activités productrices d’instruments) ou des activités qui partagent un objet commun. Dans notre cas, cela peut concerner la relation entre le système d’activité du design graphique et le système d’activité de l’édition, avec qui les designers graphiques partagent l’activité de production de livres imprimés. Cela peut aussi concerner le système d’activité propre aux concepteurs de logiciels de PAO. « Naturellement, les ‹ activités voisines › comprennent également des activités centrales qui sont d’une autre manière, pour une période plus ou moins longue, connectées ou liées à l’activité centrale donnée, s’hybridant potentiellement les unes les autres par leurs échanges73. »

quatre niveaux de contradictions

(selon Engeström, 2014, p. 71)

Les contradictions doivent ainsi être comprises comme un moteur

de changement, d’où leur importance dans l’approche

historico-culturelle de l’activité. C’est dans la tentative de

dépasser leurs contradictions en résolvant ces tensions que les

systèmes d’activité se transforment : de nouveaux outils et

nouvelles technologies sont créées, les règles prescrites sont

actualisées ou encore les modes d’organisations transformées par

de nouvelles divisions du travail, voire la disparition ou la

création de

nouveaux métiers.

Notons que les contradiction

ne doivent pas être confondues avec les problèmes ou les conflits

au sein des systèmes d’activité, qui n’en sont eux que les

manifestations visibles74. Les contradictions sont ainsi des

tensions structurelles historiquement accumulées au sein des

systèmes d’activité et entre eux. Seule une analyse minutieuse des systèmes

d’activité et, notamment, de leur historicité, permet de mettre

à jour les contradictions.

En ce sens, le concept de

contradiction peut être utilisé comme outil conceptuel afin

d’analyser la reconfiguration des propriétés matérielles et

sociales d’un système d’activité et de ceux qui l’entourent.

Le

développement des systèmes d’activité

par l’apprentissage expansif

Le dernier principe de la théorie historico-culturelle de l’activité proclame donc en ce sens la possibilité de la transformation expansive des systèmes d’activités. Les systèmes d’activité connaissent des cycles relativement longs de transformations qualitatives.

À mesure que les contradictions d’un système d’activités sont aggravées, certains participants individuels commencent à remettre en question et à dévier des normes établies. Dans certains cas, cela peut même conduire à une vision collaborative et à un effort de changement collectif délibéré. Une transformation expansive est accomplie lorsque l’objet et la motivation de l’activité sont reconceptualisés pour embrasser un horizon radicalement plus large de possibilités que dans le mode précédent de l’activité.75

Pour Engeström, les individus produisent donc le développement des systèmes d’activités dans lesquelles ils s’inscrivent, transformant par-là les pratiques collectives et donc sociétales. Il définit ce processus comme un apprentissage expansif basé sur la transformation qualitative d’un système d’activité par des mécanismes de résolutions de contradictions internes au système et hérité de formes précédentes de l’activité. Ainsi, l’apprentissage humain est une activité possédant une structure systémique qui lui est propre mais qui a la particularité d’être en elle-même productrice d’autres activités :

L’essence de l’activité d’apprentissage est la production de structures d’activité objectivement et sociétalement nouvelles (y compris de nouveaux objets, instruments, etc.) à partir d’actions manifestant les contradictions internes de la forme précédente de l’activité en question. L’activité d’apprentissage est la maîtrise de l’expansion des actions vers une nouvelle activité.76

La structure de cette activité d’apprentissage est représentée par la figure XX. Nous pouvons y voir que la conceptualisation d’une nouvelle activité se base sur des dynamiques internes à la structure de l’apprentissage qui présentent des mouvements de résolutions de contradictions vers un caractère toujours plus collectif de l’activité. Partant du modèle de l’apprentissage expansif et des méthodologies d’analyse qui lui sont associés, Yannick Lémonie et Vincent Grosstephan77 démontrent ainsi que les systèmes d’activité sont porteurs de possibles apprentissages collectifs à l’origine de la transformation du travail et de son organisation et donc à l’origine de la création de nouvelles cultures.

(selon Engeström, 2014, p. 63)

Une théorie essentiellement pratique

S’inscrivant dans la lignée de Marx et Vygosky et de l’idée d’une théorie essentiellement pratique, la théorie historico-culturelle de l’activité et de l’apprentissage expansif a été développée par Engeström comme un cadre théorique et conceptuel visant à soutenir des méthodologies d’intervention. Depuis 1995, le laboratoire Center for Research on Activity, Development and Learning (CRADLE) à Helsinki où officie Engeström a mis en œuvre et développé dans la pratique une méthodologie d’intervention basée sur une boîte à outils appelée le « Laboratoire du changement » (Change Laboratory). Cette méthode vise à transformer les situations de travail étudiées directement avec les acteur·rice·s concerné·e·s78. Ces interventions visent donc le développement par les acteur·rice·s de leur propre système d’activité. Elles sont guidées par la théorie de l’apprentissage expansif mise en œuvre de façon concrète à travers différentes sessions de travail.

Le Laboratoire du changement est utilisé lorsqu’un système d’activité ou un groupe de systèmes d’activité est confronté à une transformation incertaine mais nécessaire, criblée de motifs contradictoires et stimulée par la possibilité d’atteindre un mode d’activité qualitativement nouveau et émancipé. Le processus du Laboratoire du changement consiste en une série de sessions au cours desquelles les praticiens d’une organisation (ou de plusieurs organisations collaboratrices) analysent l’histoire, les contradictions et la zone de développement proximal de leur système d’activité, conçoivent un nouveau modèle pour celui-ci et prennent des mesures pour mettre en œuvre ce modèle.79

En ce sens, la théorie historico-culturelle de l’activité et de l’apprentissage expansif propose des outils très concrets pour « engager et soutenir les efforts des professionnels dans la reconceptualisation de leur activité collective80 ». Notons que nous ne mobiliserons pas particulièrement ces outils dans notre recherche, puisqu’il s’agira plutôt pour nous de mettre à jour un apprentissage expansif se déroulant au cœur d’une communauté à laquelle nous appartenons.

L’intérêt du modèle proposé par Engeström à travers la théorie historico-culturelle de l’activité et l’apprentissage expansif tient dans son caractère systémique. Il permet d’adopter un point de vue qui n’est pas uniquement fondé sur le(s) sujet(s) ni sur les instruments utilisés, mais qui prend en compte l’ensemble du contexte des activités. Par le même temps, il permet de rendre compte des rapports des individus à la société (à travers une activité orientée par un objet répondant à des besoins sociétaux) et de la manière dont ceux-ci participent au développement de nouvelles cultures et de nouveaux systèmes techniques par leur activité.

Dire de la culture qu’elle est inséparable des sujets humains, et suggérer qu’elle renvoie à leurs rapports avec leurs environnements conduit évidemment à poser le problème de sa construction et de son évolution. Les cultures, même si elles constituent vraisemblablement des stabilisations provisoires ou plus durables de processus, sont produites par des activités, et contribuent à produire des activités. (…) Cultures et apprentissages sont en fait très liés, pour autant qu’on veuille bien donner à apprentissage le sens de transformation d’une séquence stable d’activité.81

Ainsi, Emmanuel Adamides soutient que la théorie historico-culturelle de l’activité est particulièrement intéressante pour étudier les systèmes culturels et socio-techniques en tant qu’elle « peut être utilisée pour expliquer le changement, c’est-à-dire fournir des réponses aux raisons pour lesquelles le changement, en tant qu’événements observés (changements de régime), a lieu82 ».

Mais c’est surtout le caractère pratique de cette théorie, ancrée dans les préoccupations marxistes de la praxis humaine qui la rend particulièrement intéressante à nos yeux, comme l’exprime Davide Nicolini :

Alors que la plupart des théories de la pratique n’utilisent que certains aspects de la pensée de Marx, une en particulier, la théorie [historico-culturelle] de l’activité, a systématiquement développé les implications de l’œuvre de Marx pour la pensée de la pratique. (…) Au cours de près d’un siècle, les auteurs de cette tradition ont construit une approche de la pratique sophistiquée et de grande envergure qui conserve plusieurs caractéristiques fondamentales et distinctives de la pensée de Marx, telles qu’une forte saveur matérialiste, une attention au rôle des objets dans l’activité humaine, et une sensibilité à la nature conflictuelle, dialectique et développementale de la pratique. Ces caractéristiques (…) font de la théorie de l’activité un ajout unique et fondamental à la boîte à outils de la théorie contemporaine de la pratique.83